青山学院大学の教員は、

妥協を許さない研究者であり、

豊かな社会を目指し、

常に最先端の研究を行っています。

未来を創る本学教員の研究成果を紐解きます。

TOPIC

日本国憲法第一条とは

「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」と記され、日本国において主権は国民にあり、天皇の地位は「象徴」であることが規定されています。

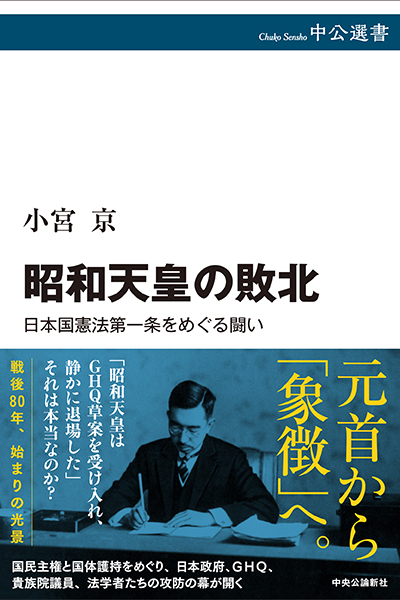

書籍のポイント

これまで通説的には、昭和天皇が「象徴」であることを受け入れた「第三の聖断」によってGHQ案を元にした憲法が成立したと考えられてきました。しかし実際はそうした「聖断」は存在せず、昭和天皇自身は象徴天皇制に対して消極的であり、この地位を受け入れざるを得なかったことは「敗北」だったのではないか——。本書では、そのような新たな視点を、膨大な史料から解き明かしています。

トピックを先生と紐解く

小宮 京 教授

東京大学法学部第Ⅲ類卒業。東京大学大学院法学政治学研究科政治専攻修士課程修了、同博士課程修了。博士(法学)。東京大学大学院法学政治研究科附属近代日本法政史料センター原資料部助教、桃山学院大学法学部法律学科専任講師、准教授を経て、2014年4月、青山学院大学文学部史学科准教授就任。2020年4月より現職。専門は日本現代史、政治史、政治学。著書に『自由民主党の誕生: 総裁公選と組織政党論』(木鐸社)、『語られざる占領下日本: 公職追放から「保守本流」へ』(NHKブックス)などがある。

きっかけは、新型コロナウイルス感染症が流行していた時期にさかのぼります。参議院事務局からの要請により、文学部長の小林和幸先生を代表とした「参議院事務局の憲政資料調査研究会」が立ち上がり、通常は非公開である立法府、特に参議院が所蔵する帝国議会時代の史料を調査する機会を得たところから始まりました。行政文書は、一定の保存期間満了後に国立公文書館へと移管されて公開されることが定められていますが、立法府にはその移管義務がないことなどから、過去の議論の実態が明らかになっていないことが多くあります。そうした背景のもと、この調査研究会では貴重な文書に触れる機会ができ、実際に思わぬ史料に出会ったことで、今回の書籍「昭和天皇の敗北 日本国憲法第一条をめぐる闘い」の執筆へとつながっていきました。

そうですね。史料を読み進めていく中で、それまで知られていなかった事実が次々に見えてきて、初めて出会う情報に何度も驚かされました。例えば、書籍の107ページに掲載されている「両議院有志懇談会」の記録には、「陛下はKing in Parliamentを希望して居られるから其処へ持つて行けば良い」との記述があり、このフレーズに大きな衝撃を受けました。それまでは現在の日本国憲法第一条「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて(後略)」という条文のもとになったGHQ草案に対して、昭和天皇は早い段階で受け入れを表明したとされており、それ以外の具体的な意見を述べていたという内容を聞いたことがありませんでした。しかし、史料には「King in Parliamentを希望して居られる」と明記されていたのです。「King in Parliament」とは、詳しくは書籍でも解説していますが、英国王室の制度を参考にした、現在の国民主権とも、完全な君主主権とも異なる皇室のあり方を想定しており、つまり「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴」を早々に受け入れられたという通説とは異なるのです。そこで、「これは非常に重要な史料なのではないか」と感じたことで今回の研究の出発点になりました。要するに、明確な動機や構想から始まったわけではなく、むしろ偶然出会った史料の中に歴史的に極めて重要と思われる記述を発見したことで、研究上の意義を感じて研究を深めていったというのが実情です。このような研究の進め方は、他のテーマでも同様です。あらかじめ主題を定めて計画的に進めるというよりも、何気なく目にした史料や研究者同士のやりとりの中で紹介された一次史料との偶然の出会いで関心が生まれ、そこから徐々にテーマが形づくられていくことが多いですね。

少しずつ分かってきたことを文章にまとめていた段階で、知り合いの編集者に相談しました。興味深い内容だったのでどういう形で公表できるかを模索しました。実際に内容を共有していく中で、「登場人物が多くて複雑」「専門用語も多く、少し分かりにくい」といった意見が編集者から挙げられました。「King in Parliament」のような専門的な概念も出てくるため、もう少し丁寧な説明が必要になったのです。「この部分には補足を入れましょう」「この史料は掲載した方がよい」といったやりとりを重ねていくうちに、どんどん分量が増えていきました。最終的には「中公選書の一冊という形で出すほうがよいのでは」という話になり、現在の本の形にまとまっていったという経緯です。

まさにそうなんです。私自身、これまで戦後史を専門にしてきましたが、日本国憲法の成立過程そのものを本格的に研究してきたわけではありません。ですので、史料を読み込んでいくと「これは一体どういうことなのか」と考え込むことの連続でした。これまで通説とされてきた見解とは異なる内容に出会うこともあり、そのたびに史料を丹念に読み直して、答えを探していくことになりました。今回の書籍は、そうした“謎”に出会い、それを解き明かそうとした過程をたどる、言うなれば私自身の探究の軌跡を読者の方にも追体験していただくような構成になっています。もちろん、読みやすさを意識して構成や説明を整えた部分はありますが、基本的には私が一つ一つの問いに立ち止まりながら進んでいったそのままを文章に落とし込んでいます。ですから読者の方にも、「このとき著者は何に悩み、何を手がかりに道を見つけたのか」を共に辿っていただけるのではないかと思います。

この領域を研究している同世代や少し上の世代の研究者が、ほとんど見当たらなかったことです。GHQの史料がアメリカで公開されたのは1970年代のことですが、公開当時は日米をはじめ、多くの研究者が強い関心を寄せて盛り上がったそうです。戦後直後をリアルタイムで知る世代にとっては、これらの史料がまさに“生きた情報”だったのでしょう。しかし、そこから約50年が経ち、当時を知る方々が引退される一方で、若手研究者の数はあまり増えていません。そのような状況で私が研究会に参加すると「小宮さんは、若いね」と驚かれることもあり、世代の空白を強く実感しました。

また、研究成果を上の世代の方々にお話しすると驚かれることも少なくありません。特に、昭和天皇が「聖断」によって象徴天皇制を受け入れたという従来の理解に基づいている方が多く、私の指摘に対して「?」という反応が返ってくることもあります。けれども、私自身はあくまで史料に基づいて丁寧に検証を進めてきた結果として、昭和天皇がその立場を自発的に受け入れたとは言い切れない可能性が見えてきたことを形にしました。決して通説を覆そうとか、特別な主張を打ち出そうという意図があったわけではありません。目の前の史料に向き合いながら見えてきた歴史の像が、自然と従来の認識と異なるものになっていったのです。こうしたギャップに出会うことも、歴史を研究する醍醐味であり難しさでもあると感じています。

そうしたギャップというのは、ある種、一面的な物の見方から発生するものかもしれません。今回の書籍は、立法府の中でも貴族院の史料を検討するところから執筆のきっかけが生まれたものですが、これまでの歴史というのは衆議院を中心に語られてきた傾向があります。現代の我々は国会審議というと、どうしても衆議院を中心に見てしまいますし、それは戦前においても同様でした。立法府の研究でも、まず衆議院研究が先行し、その後10〜20年遅れて貴族院の研究が追い付くというのがこれまでの流れでした。

今回の研究は、あえてそうした既存の視点から一歩踏み出し、貴族院から物を見たらどんな風に違う映像や歴史が描けるのか、挑戦した側面はかなりあるかと思います。これまで世の中が「当然のこと」として受け止めてきた歴史像と、新たに描かれる歴史とのあいだにギャップが生まれる場面が出てきたのだと思いますし、利用できる史料を最大限に活用し、既存の理解とは異なる角度から歴史を捉え直すことは、歴史の輪郭をより鮮明にし、多面的な理解を深めるうえで極めて重要なことだと考えています。

実は学生時代には公務員を志望して試験にも合格し、官庁訪問まで進んでいました。しかし、その過程で「自分が本当にやりたいことは何だろう」とあらためて考えるようになり、最終的には別の道を選ぶ決断をしました。その一方で、もともと歴史への関心が強く、当時履修していた日本政治外交史の講義が非常に魅力的であったことから「自分もこの分野で研究を深めてみたい」と考え、研究者の道を志すことにしました。特に戦後政治、中でも鳩山一郎に代表される政治家たちを対象とする近現代政治史を中心に研究を行っています。

私の研究室では、政治だけでなく、『ニコ☆プチ』や『AB-ROAD』といった現代の雑誌を対象としたメディア研究にも取り組んでいます。こうした領域では、当事者から直接話を聞くことができ、世間で常識とされていることが、実はそうではなかったと気付かされることも少なくありません。まだ体系的な研究が十分に進んでいない分野であるからこそ、自らが第一人者として取り組める可能性が大いにあります。そうした知的な刺激と発見の醍醐味がある領域であることを、学生たちにも伝えるようにしています。

今後は、昭和天皇が戦後政治に対してどのような意識を持ち、どのような形で関与していたのか、その実態を明らかにする研究に取り組みたいと考えています。天皇と政治を検証することは、現代日本の政治文化を再考するうえでも重要な視座を提供し得ると考えています。