青山学院大学の教員は、

妥協を許さない研究者であり、

豊かな社会を目指し、

常に最先端の研究を行っています。

未来を創る本学教員の研究成果を紐解きます。

TOPIC

シンフォニカ統計GIS活動奨励賞

公益財団法人統計情報研究開発センターが主催するもので、「地理情報システム(GIS)と統計情報を⼀体的に利⽤する『統計GIS』についての理論、技術開発及び応⽤に関する活動に積極的に取り組み、当該活動を通じて統計GISの推進・普及に相当の成果を挙げ、⼜は相当の成果が期待できると認められる⼈⼜は団体等を対象に授与するもの」(財団Webサイトより引用)とされています。(※財団Webサイトリンク:https://www.sinfonica.or.jp/assist/)

受賞のポイント

2010年代前半まで、全国規模で市区町村よりも小さな地域に対する将来人口推計の事例がほとんどありませんでした。そのような中、井上先生は人口ポテンシャルの概念を援用して推計値を平準化する独自手法を開発し、さらに既存の推計法を組み合わせることで、小地域別将来人口推計法を提案し、高く評価されました。

トピックを先生と紐解く

井上 孝 教授

筑波大学 第一学群 自然学類(数学主専攻) 卒業。筑波大学大学院 博士課程 地球科学研究科(地理学・水文学専攻)単位取得済退学。博士(理学)。筑波大学 地球科学系助手、秋田大学 教育学部助教授を経て、1995年4月、青山学院大学 経済学部 助教授就任。2002年4月より同学部教授、2024年4月より同学部長。また、同年6月より日本人口学会会長。専門領域は地域人口論、人口学、GIS、統計学。近著に『首都圏の高齢化』『自然災害と人口』『Gerontology as an Interdisciplinary Science』(いずれも共編著)など。

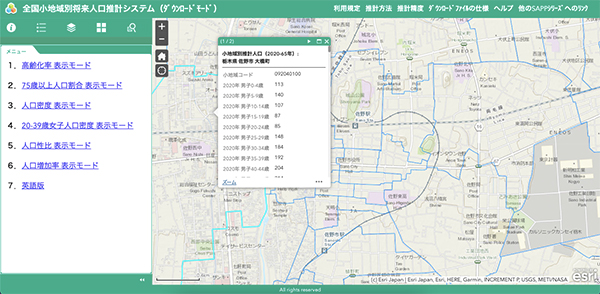

私の専門は人口学の中でも地域人口論という分野で、近年は主に「小地域別の将来人口推計」に取り組んでいます。この研究テーマに取り組みはじめたきっかけは、2013年に東京都の将来人口推計に関してアドバイスの依頼を受けたことがきっかけでした。小地域別というのは◯◯町やX丁目、あるいは△△字□□といった細かな単位までエリアを狭めたものなのですが、これまで人口推計はほとんど市町村単位でしか行われていませんでした。それが、同じ市の中でも町丁字単位まで範囲を狭めることでより詳細な将来予測ができるために、地域政策のさまざまな分野において応用可能性が拡がりました。

具体的な応用例としては、まずインフラの整備計画が挙げられます。たとえば、将来的に人口が増えていく、あるいは相対的に減らないエリアの下水道網を重点的に整備することで、自治体は効率的に計画を進められます。従来の市町村単位での人口推計ではそうした細かな範囲を見ることはできませんでしたが、小地域別の将来人口推計は、どのエリアに対して整備を行っていくか計画を立てるための資料として活用することが可能です。

また学校の統廃合計画などにも役立てられます。将来の児童・生徒数の予測が細かなエリアで可能になるため、学校をどのように配置していくかを検討する重要な資料となります。他にも津波や洪水などへの対策、防災計画の立案などさまざまな地域政策に生かすことができ、私自身、小地域別の将来人口推計にはまさに無限の応用可能性があると感じています。

小地域別の将来人口推計に取り組み始めたのは、上述したように東京都の仕事を受けてからですので、今から12、3年前ということになります。それまでは人口論の中でも地域人口論、特に地域間での人口の分布や人の移動についての研究を主に行っていました。地域に目を向けていたのは、私の研究の基盤が地理学にあったことが大きく影響しています。以前のAGU RESEARCHでもお話ししましたが、私は幼少時から人口統計資料や地図を見るのが好きで、少年時代も夢中でそれらを眺めていました。一方で、中学・高校では数学にも強い関心を抱くようになり、大学は数学と地理学のいずれかを専門とすることができる筑波大学第一学群自然学類(当時)へ進学しました。学部時代は確率論・統計学を熱心に学んだのですが、純粋数学の学問に対して自分の限界を感じるようになり、大学院では少年時代から関心を持っていた人口地理学へ転身することとしたのです。

人口地理学は、人文地理学の中でも比較的数式を多く使いる分野です。そこで私は学んだことを生かし、数学を応用できる道を見いだしました。純粋数学は単なる計算にとどまらず、哲学的な要素も含む学問領域で、天賦の才がなければ突き詰められないような世界です。その点、人口地理学の領域であれば、それまで学んできた数学的思考力を発揮できるチャンスがあるのではと考えていました。

筑波大学では、数学だけでなく地理学も理系的な視点から学べる環境が整っていました。そのおかげで幼少期から興味を持っていた人口統計と数学を組み合わせた学問領域にたどり着くことができ、現在も研究に向き合えています。振り返ると、いろいろな経験がすべてプラスに作用していたと感じています。もちろん、このような専門の変更がうまくできたのは、大学院時代の地理学教室の先生方、とくに恩師のご指導のおかげであり、感謝してもしきれないと考えています。

この賞は2005年に創設されて、実は第1回目にも「大学経済学部におけるGIS教育」という内容で共同受賞しています。私にとっては19年ぶり二度目の受賞となります。この賞は地理情報システム(GIS)と統計情報を一体的に利用する「統計GIS」に関する活動で、顕著な成果を挙げた個人や団体に授与されるもので、今回は小地域別の将来人口推計に関する一連の研究が、その趣旨に合致し評価されたのだと考えています。

「小地域別の将来人口推計」に取り組むきっかけは、東京都から小地域別の将来人口推計についてアドバイスを求められたことだったとお話ししましたが、その時に気付いたのは、小地域単位の人口推計には合理的な手法がほとんど開発されていなかったことです。地域単位を小さくすると推計結果が不安定になりやすく、また必要な人口データも十分に整備されていなかったため、この分野に取り組む人が少なかったのだと思います。

当時は、地域人口の分布や移動に関する分析を主に行っており、人口推計にはあまり取り組んでいませんでした。しかし、最適な理論がないと知った段階で「地理学と数学を学んできた自分であればできるのではないか」と考えました。

小地域別の推計で最大の課題は、推計数値が激しく振れてしまうことです。これまで検討されていた手法は、その振れ幅を一定値で切捨てる単純な処理が一般的でした。けれども、それでは極端に振れた場合もほとんど振れない場合も同じ扱いになり、結果が正確ではありません。そこで私は、推計に必要なパラメータをスムージング(平滑化)する手法を考案し、より精緻な推計を可能にする数式を導入しました。

スムージングというのは、将来人口推計に必要なパラメータの中に特異な結果につながるような数値がある場合に、その特異性を抑え込むための処理です。このスムージング手法は、地理学の古典的な理論である人口ポテンシャルの考えを援用したものであり、それを数式化して既存の将来人口推計法(Hamilton-Perry法、日本ではコーホート変化率法と呼ばれる)と組み合わせると、推計結果が安定するようになりました。

人口ポテンシャルとは、「地域Aに対する地域Bの人口学的な影響力は、地域Bの人口に比例し、地域AB間の距離に反比例する」という原理で、地域Aにはたらく周辺地域の影響力の総和を定義したものです。この考え方は地理学の根源的な発想なのですが、これまで将来人口推計に応用されたことはなく、この点に着目したことが結果として新しい推計手法の開発につながったわけです。

新しい手法を表す数式自体は、1週間くらい紙と鉛筆で試行錯誤した結果、比較的スムーズに導けましたが、その数式を実際の小地域人口推計に適用する際には苦労しました。自治体などから得られる実際のデータには秘匿情報や、時間的・空間的に整合性が取れていない問題が多く、計算に支障を来すケースがありました。そうした障害を取り除くために、真の値を推定するアルゴリズムを開発するなど、研究の業務支援を委託した会社の方とともに努力を重ね、壁を乗り越えていきました。こちらは結果的に1年近くの月日を費やしました。

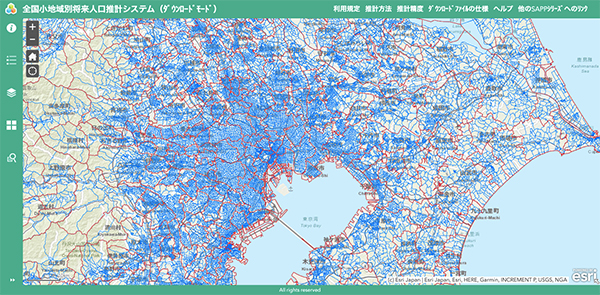

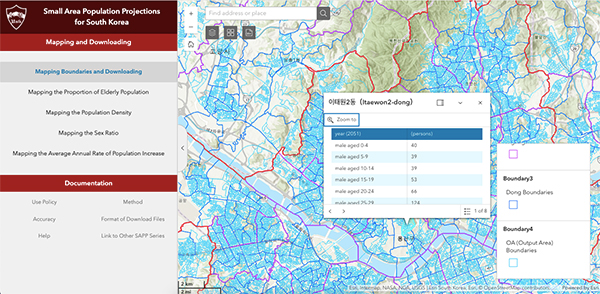

そうして完成させた推計システムは「全国小地域別将来人口推計システム」(SAPP for Japan)としてウェブ上に公開され、多くの研究者や自治体などの実務家の方に利用いただいています。また、研究内容自体も世界中の研究者に引用され、海外の学会から講演依頼も受けました。さらに、これらの知見をもとに、アメリカ、台湾、韓国、オーストラリアなどを対象としたシステムも構築し、「SAPP Series」として公開しています。

私は数式を用いて新しい指標や手法を開発するのが好きなので、今後も地域人口に関してイノベーティブな仕事をしていきたいと考えています。そのような仕事は小地域別将来人口推計と同時並行的に進めていますが、主要なものは、国勢調査のデータのみから地域別の人口移動の長期的傾向を表す「コーホート累積純移動比」や、ある人口集団のうち一度移動を経験した人がどのくらいの確率で次の移動を行うかを表す「再移動性指数」などです。これらのテーマをさらに深化させて研究を継続していきたいと考えています。私は今、縁あって青山学院大学に奉職していますが、ここで天職とも言うべき「人口学」を生業とすることができました。まさに「念ずれば通ず」という言葉を体験してきた人生だと感じています。強い思いを持っていれば、自然と良き指導者・支援者が現れるものです。大学とはそうした環境を生み出す最良の場なので、これから大学を目指す皆さんには、ぜひ青山学院大学で強い思いをもって、夢を実現できるように行動していただきたいと思います。本学であれば必ず、良き指導者・支援者との出会いがあると確信しています。