私たちが生きている世界には、

身近なことから人類全体に関わることまで、

さまざまな問題が溢れています。

意外に知られていない現状や真相を、

本学が誇る教員たちが興味深い視点から

解き明かします。

日本の古典芸能である歌舞伎について、江戸時代末期から明治、大正期までを中心に研究しています。神主の家に生まれた私は、祭礼の奉納舞が身近な存在でした。お祭りの時に近所の人々と一緒に舞台を鑑賞する高揚感を、幼少期から経験してきました。歌舞伎にも興味はありましたが、高校までは新潟県に住んでいたこともあり、劇場を訪れる機会がなかなかなく、初めて公演を観劇したのは大学2年次の時でした。その日の衝撃は今でも忘れられません。演目のおもしろさはもちろん、後方の席から役者の屋号などを威勢良く叫ぶ「大向う」と呼ばれる観客など、劇場が一体となって同じ感動を分かち合う体験に、瞬く間に魅せられました。子ども時代の思い出とも重なり、この世界をもっと深く知りたいと思ったことが、研究の道に進むきっかけとなりました。

江戸時代の初めに成立した歌舞伎は、もともと庶民にとって身近な娯楽でした。江戸時代の舞台はいわゆる芝居小屋で現在の劇場より狭く、観客との距離も近いものでした。当時の雰囲気を色濃く残すのが、香川県にある旧金毘羅大芝居「金丸座」*です。日本最古の芝居小屋として知られており、現在も毎年4月には、本職の歌舞伎俳優による「四国こんぴら歌舞伎大芝居」が興行されています。

歌舞伎が大きく変化したのは、幕末から明治期にかけての西洋文化との接触がきっかけです。西洋諸国がオペラなどの芸術を高尚なものとしていた風潮に倣い、日本でも歌舞伎に格式の高さが必要だと提唱する「演劇改良運動」が起こりました。国策により猥雑な内容の演目は姿を消し、役者の演技や振る舞いにも品格が求められるようになったのです。こうして歌舞伎は高尚な芸術として格上げされ、現在の歌舞伎の姿へとつながっていくことになります。

しかし、その流れに乗らず大衆性を維持し続けた劇場もありました。歌舞伎座など官許で格の高い劇場で開催される歌舞伎は「大芝居」と呼ばれたのに対し、より庶民に身近な娯楽としての歌舞伎は「小芝居」と称されました。小芝居は、もともとの歌舞伎に近い小規模な形式で、舞台との距離感も近く、観劇料も手頃な価格に設定されていたため、江戸期から明治期にかけて多くの観客を集めていました。しかし、大正期以降になると次第に衰退していきます。その大きな要因となったのが、活動写真(映画)の登場でした。小芝居は大衆に向けられた内容であったが故に、一般市民の嗜好の変化に大きく影響を受けました。現代では、大衆演劇にその名残を見ることができます。

私は、庶民の娯楽として親しまれていた小芝居を通して、歌舞伎の探究を進めています。もともと大学院時代に、歌舞伎の観客について研究しようと考えていましたが、なかなかうまくいきませんでした。そんな折、ある先生から「実は小芝居の方が大芝居よりも多くの観客を集めていた」とうかがい、衝撃を受けました。それ以来、大衆に支持された小芝居に興味が湧き、研究を続けています。

*1835年(天保6)建造、国指定重要文化財。

歌舞伎の研究資料には、脚本や番付などの劇場関係の資料、絵画、出版物、古文書の他、一般の方の随筆や日記、回想録などがあります。中でも私がよく閲覧するのは、国会図書館や東京都公文書館などに所蔵されている、当時の新聞記事や公文書です。新聞は幕末に日本でも刊行が始まり、明治時代には数多く発行されていました。大芝居のみならず小芝居について書かれた記事も豊富で、資料の宝庫といっても過言ではありません。

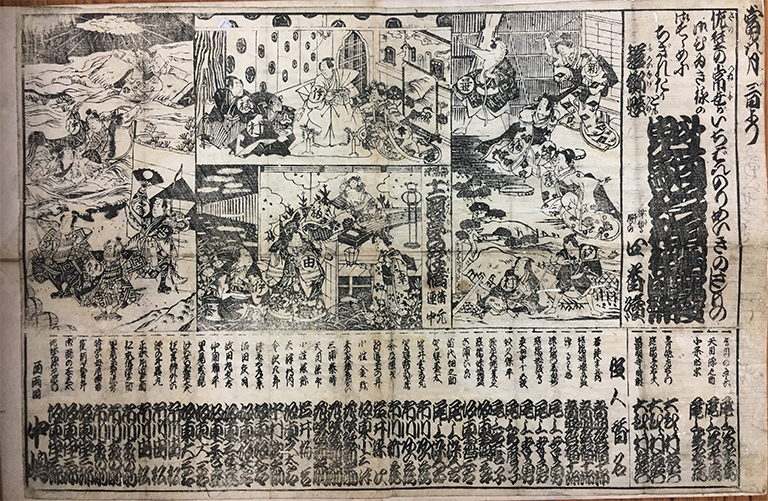

明治初年頃 両国の小芝居「中嶋」の番付(佐藤架蔵)

こうした文献を探し出し、読み解く時間は私にとって至福のひとときです。資料をめくりながら、当時の人々の生活や想いを推測していると、その時代の空気に触れられた気がして喜びを感じます。例えば、東京都公文書館で見つけたのは、明治20年当時の浅草公園(現・浅草寺付近)に小規模な劇場を建てたいという願書でした。当時の政府の意向に沿い「演劇改良」を目指す、という文言や「改良演習舞台」という名称から、どうしても設立を許可してもらいたいという思いや工夫が読み取れました。添えられた絵図面から、当時目指されていた劇場の姿をうかがい知ることもできました。資料を解読しつつ考察を積み重ね、自分なりの答えを導き出す瞬間が研究の醍醐味です。

資料を読む際は、先入観や固定観念にとらわれないフラットな視点を大切にしています。学部生時代に恣意的な解釈をしてしまった経験があり、ある先生から「資料を多く読むことは重要だが、読み過ぎてはいけない」と指摘を受けたことがありました。読み方をひとつ間違うと思わぬ方向に捻じ曲がってしまう危険性を、この失敗から学びました。それ以来、可能な限り多くの資料に目を通し、公平・公正な視点を保ちながら客観性を追求する姿勢を心がけています。

現在は、市川九女八(いちかわ くめはち)という女性の歌舞伎役者の研究に特に力を入れています。江戸時代には、男子禁制の江戸城大奥や大名屋敷の奥向に赴いて、女性たちに歌舞伎を披露した「お狂言師」と呼ばれる女性役者の一座が存在していました。明治時代に入ってからも、一部のお狂言師は市中で歌舞伎興行を続けていましたが、出られる劇場は限られ、明治半ば過ぎまで通常は男性との共演もできませんでした。そこで、九女八は明治9年、仲間と共に、女性の出演する劇場の設立を許可してほしいと当時の東京府に嘆願しました。その中に、芝居の収益により女子教育の場をも作り、社会に貢献したいという趣旨の文言があります。男性の場合と異なり、そのような付帯条件をも申請しなければ受け入れてもらえないと考えた当時の九女八らの立場が伝わる興味深い資料です。

市川九女八(井口政治編『女優鑑』所載、演藝画報社、1912、国立国会図書館所蔵)

また、彼女は名優九代目市川團十郎の門弟ともなり、最も優れた女性役者として名を馳せていました。私が彼女の生涯に迫ろうとするのは、その演技力を評価された理由を探るとともに、同じ女性として心を動かされる部分があるからです。逆境をたくましく生き抜いた彼女の「生きる力」に触れたい――そんな想いを胸に、研究に取り組んでいます。

市川九女八の「山姥」(1907年5月寿座「新曲山姥」、『演藝画報』1907年6月号所載)

日本は海外と比較すると、自国の文化や歴史への関心がやや薄い傾向にあると感じます。日本の学生よりも、海外の学生の方が情熱的に日本文化を学んでいると思うこともあります。イギリスのケンブリッジ大学で教壇に立つイタリア出身の友人は、仮名草子ほか、江戸時代の文学を専門に研究しています。彼女は「くずし字(草書体)」を現代の字体にする「翻刻(ほんこく)」のセミナーも開いており、そのセミナーに招かれ講師を務めた際は、日本人でも読むのが困難な古い日本語に関心を寄せ、熱心に学ぶ外国人の学生たちの多さに驚きました。

もし、外国人から「歌舞伎とは何ですか?」と問われた時に何も答えられないとしたら、それは日本に住んでいる者として憂慮すべき事態ではないでしょうか。同時に、日本の文化や芸術を国際社会に向けてより積極的に発信していくことの重要性も感じています。研究・教育を通じて知られざる歌舞伎の魅力を世に広く伝え、多くの人が「生の日本文化」に触れるきっかけをつくることができれば、これほどうれしいことはありません。

比較芸術学科に興味をもつ高校生の皆さんには、ぜひ実践してほしいことがあります。現代はどこにいても芸術に触れられると思いますが、外に出て、劇場や美術館、映画館などに足を運び、生の芸術に触れる経験を重ねてほしいです。その体験から得られるものがきっとあります。

芸術を通じて心を育み、自らの好きなものを深く掘り下げて追究することは、やがて教養として蓄積され、心の豊かさへとつながっていきます。そしてそれは、人生をより実りあるものへと導いてくれる大切な土台となるでしょう。比較芸術学科で芸術に多角的に触れながら、「本物の美とは何か」を突き詰めて考える中で、思考のプロセスや感性の磨き方が自然と身に付くはずです。じっくりと時間をかけて思考力や共感力を養ってほしいと思います。

助六に扮するお狂言師水木歌仙(一勇斎国芳画「御慰子供助六狂言之図」の一部、佐藤架蔵)