私たちが生きている世界には、

身近なことから人類全体に関わることまで、

さまざまな問題が溢れています。

意外に知られていない現状や真相を、

本学が誇る教員たちが興味深い視点から

解き明かします。

私は学生時代から一貫して「社会的ジレンマ」をテーマに研究を続けています。社会的ジレンマとは、人々が合理的な選択(=自分に都合の良い選択)をすればするほど、結果的に社会には望ましくない状態が生じる現象を指します。人間は本来、自然に合理的な選択をしてしまう傾向があるため、協力にかかるコストを負担せずに他者の努力に“ただ乗り”しようとするインセンティブが生まれやすくなります。例えば、環境問題でわかりやすい例が節電でしょう。社会にとって望ましいのは、夏場の消費電力を抑えるために、皆がエアコンの設定温度を少しずつ高くすることです。しかし、個人にとっては部屋の快適さが損なわれてしまうため、「自分はコストを負担せずに他者の協力に“ただ乗り”しよう」という心理が働きます。つまり、消費電力や環境問題への配慮に協力しようとする人がいる一方で、自分はエアコンの設定温度を低いまま維持して、快適な部屋で過ごそうという選択をするのです。全員がその思考に陥ると、誰も節電を行わず、消費電力がひっ迫されてCO2排出量も増加といった悪循環が生じます。こうした一連の負の連鎖が、まさに社会的ジレンマの典型例です。この事象はボランティアの担い手不足から天然資源の枯渇など、さまざまな社会問題とも深く関係しています。このような事例を調査・観察しながら、人々に協力行動を促すためのメカニズムを「計算社会科学」の側面から研究しています。

計算社会科学とは、計算技術と社会科学を掛け合わせ、ビッグデータの分析・モデル化を通じて人間の行動や社会現象を論理的に解明する学問です。この分野では、情報技術に加えて、政治学や経済学といった社会科学の知識も活用されます。

私が学生時代に最初に取り組んだのは、労働組合における相互扶助のモデル化です。労働社会学の分野では、あるコミュニティ・ユニオン*での成功事例がよく知られていましたが、なぜ組合員同士の助け合いがうまく機能しているのかを、理論的に解明しようとする試みはあまり行われていませんでした。そこで、従来の労働研究ではなく、社会的ジレンマの観点から見直してみようと考えたのです。コミュニティ・ユニオンは、組合員の入れ替わりが激しく、非常に流動的な社会関係から成り立っています。その中でも協力行動が継続的に行われているという事実は、理論的には非常に興味深く、一般的な協力理論では説明が難しい現象です。社会学や経済学の視点からこうした現象を再解釈していく中で、社会には多くの不思議や未解明の構造が存在することを実感しました。

*地域社会を拠点とする労働組合。非正規雇用者から外国人労働者まで誰でも加入可能。

労働組合の調査(右端が大林先生)

直近では、ある携帯電話会社のユーザー同士でパケット(データ容量)をシェアするサービスに着目しています。これは、契約者間で余ったパケットをプールし、容量が不足した際にそこから補充する仕組みが導入されています。各個人が“得をしよう”と考えると、全員がやや少なめの容量で契約し、不足分をプールしたパケットから引き出そうとするため、サービスそのものが破綻するはずです。しかし実際には、ユーザー同士でパケットを“融通し合う”ということが発生しスムーズに運用されています。いわば、経済学でいう「共有資源」がうまく機能されている訳です。では、なぜこのような成功事例が成り立つのでしょうか。契約者の行動データを解析したところ、ある人は「他人の余ったパケットをもらえる仕組み」として捉えており、また別の人は「助け合いの場」「利他的行動の実践の場」「余ったデータ容量を貯めておける貯金箱」と、多様な価値観が交差することでサービスが成立している構造が明らかになり、さまざまな考えの人々によって成立していたのです。得られた知見は当該企業にフィードバックし、サービスの向上に活用していただきました。社会学の知見だけでなく、計算技術やビッグデータを駆使しながら、人々の行動を論理的に解き明かしていくことも私の研究活動の一つです。

社会学の分野では珍しいかもしれませんが、経済学の手法である「ゲーム理論」を研究に取り入れています。ゲーム理論とは、複数のプレイヤー(意思決定者)が互いに影響を与え合う状況において、それぞれが自らの利得を最大化するためにどのような合理的行動を選択するべきかを数理モデルで分析する理論です。

大学院時代に、「ゲーム理論ワークショップ」というゲーム理論の研究会で発表する機会がありました。当初、参加者は「社会学部の院生が何を発表するのだろう?」と驚いていた様子でしたが、結果として好評を得ました。その理由として、経済学では数学的・抽象的なモデルを扱うケースが多いゲーム理論を、現実的な事例を用いる社会学的なアプローチでモデル化したことに対する評価があったからです。モデルを構築する際に参考にしたのが、著名な経済学者であり、東京大学特別教授の神取道宏先生が提唱する「世代重複型のくり返しゲーム」という理論です。ワークショップでの発表後、神取先生からも声をかけていただき、共同研究へと発展するきっかけにもなりました。この経験は、研究人生における大きなターニングポイントになったと感じています。

青山学院学術賞受賞

研究にあたって日頃から心がけているのは、他分野の研究者と積極的に交流を図ることです。研究対象である社会的ジレンマは、政治から経済、環境面まで日常のあらゆるシーンで起こるため、心理学、経済学、生物進化学など多岐にわたる学問領域で研究が進められています。こうした背景から、心理学や経済学の学会にも参加することで、互いの知見を掛け合わせ、従来では解決できなかった問題にもアプローチできるようになりました。

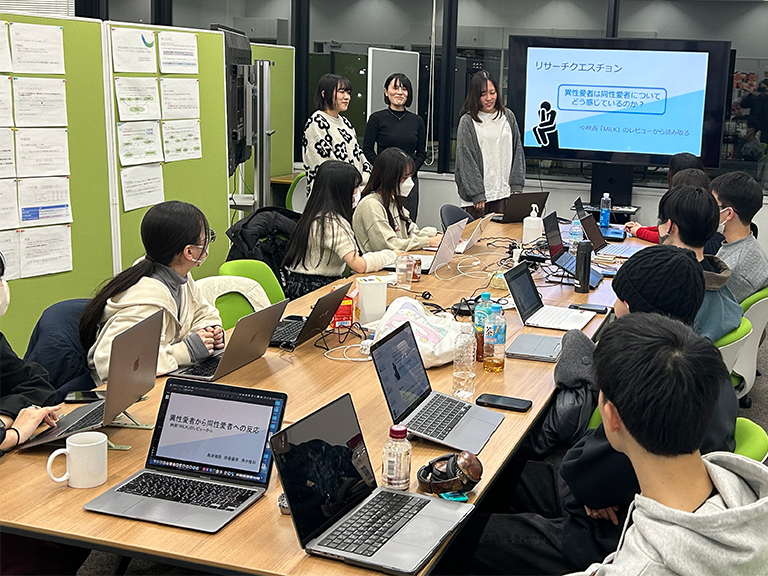

現代社会が抱える問題は非常に複雑で、解決には多分野の知見を組み合わせる知識やスキルやバランスが欠かせません。ゼミナール(ゼミ)の学生に対する指導では、「解決すべきテーマ(リサーチクエスチョン)を発見し、それらを解くために必要な知識と技術を学ぶ」という問題思考型のアプローチを重視しています。私のゼミでは、前期で社会学の理論や調査方法をしっかり身に付けてから、後期にプログラミングやデータ分析を実践し、その後に得た知識と技術を駆使して研究に取り組んでいます。

問題意識が先走りしがちな文系の学生や、技術先行で話を進めがちな理系の学生が混在しているのは社会情報学部らしい特徴ですが、どちらかに偏らずにバランスを取る姿勢が重要です。まずは、社会学の理論を活用しながら課題を発見し、次に必要なデータを収集・分析していく。このプロセスを試行錯誤しながら進めることが、研究の醍醐味です。

ゼミの様子

高校生の皆さんには、考える習慣を身に付けてほしいと思います。世の中のあらゆるメカニズムを深く研究する学問が社会学です。普段の暮らしを当たり前のものとせず、一つの事象を多角的に考察することで、きっと新たな疑問や発見に出会えるでしょう。現実世界に存在するさまざまな問題は、当然ながら既存の学問分野の区切りに関係なく発生します。だからこそ、それらの解決には、分野を超えて知識や技術を融合させるアプローチが求められます。文系・理系という枠にとらわれず、幅広いフィールドに積極的にチャレンジしてみてください。