私たちが生きている世界には、

身近なことから人類全体に関わることまで、

さまざまな問題が溢れています。

意外に知られていない現状や真相を、

本学が誇る教員たちが興味深い視点から

解き明かします。

私は、高等教育論と教育社会学を専門分野としています。高等教育とは、中等教育(中学校・高等学校)修了後の教育段階を指し、大学や大学院、短期大学、高等専門学校などがこれに該当します。これまで、大学教育の動向や大学生の学習態度・学習状況などを調査から明らかにし、どのような教育プログラムが求められるのか検討を重ねてきました。その手法は、全国規模でアンケート調査を実施する「量的分析」と、特色のある取り組みを行っている大学に訪問して直接話を聞く「質的調査」の二つがあります。アンケートで得たデータを基に実態を把握した後、その裏付けを取り詳細を知るために事例調査を行い、より深い考察へとつなげていきます。加えて、文部科学省の審議会や有識者会議、他大学の評価委員会への参加、企業との共同調査など、多岐にわたる研究活動、社会貢献に取り組んできました。

大学教育研究の主要文献を集め、解説を加えた書籍です。

大学の学びと学びへの働きかけに関する論点を整理しています。

現在担当している1年次対象の授業「基礎演習Ⅰ」は、私にとって実践研究の場でもあります。初年次教育においては、レポートや論文の書き方など、今後の学習の基礎を学ぶ授業が一般的ですが、本授業では、学生自らが教育問題に関するテーマを設定し、調査・研究・論文執筆を行います。問いを明確にして事実に基づき考察するとともに、自分の考えを相対化するといった、大学での学びに不可欠な姿勢とアカデミックスキルを身に付けることが目標です。高校を卒業したばかりの1年生にとってはやや難易度が高い内容かもしれませんが、十分に対応できると考えています。私見ですが、教育学科を志望する学生は、これまで与えられたテーマに基づき学びを進める「学校教育」に肯定感をもち、適応してきた人が多いように見受けられます。だからこそ視野を広げて自らの経験や考え方を相対化し、自分自身で問いを見つけ出して試行錯誤する経験を積んでほしいと思います。

また、教育関連企業との共同研究で、大学生の学習生活実態調査を定期的に実施しています。2021年に行った「withコロナ期」の調査では、コロナ禍に入学した2年次の成長実感の低さが顕著に表れました。また、オンライン授業という新しい学習形態が普及したことで、日本の大学教育や学生の学びの在り方にも何か大きな変化が訪れるかもしれないと期待したのですが、現在、日本では一部を除き従来型の対面授業への回帰が進んでいて、オンライン授業も利便性重視で好まれているようです。こうした研究活動には大規模な調査が必須なので、共同研究というアプローチが欠かせません。他大学の教員はもとより、企業との連携も行っています。

教育社会学には、あらゆる学問に共通する資質としての論理的思考力に加え、複眼的な視点や常識にとらわれない柔軟な発想が求められます。教育問題は、時代や地域によって異なり、視点次第で評価も変わります。重要なのは、どの立場で捉えているかを自覚し、どのような解決策を導き出すかを慎重に考えることです。その際に基盤となるのは、客観的な実証データに他なりません。まずは事実を正確に把握すること——その重要性を、学生たちに繰り返し伝えています。

「資質・能力でつなぐ中学・高校・大学、そして社会 -コンピテンシーとキャリア自律に着目して-」『Guideline』10・11月号(p.14-15)(河合塾発行)の記事です。

私自身、大学に入学した当初は知り合いがおらず、学生生活に慣れるまで時間がかかりました。しかし、あの頃に試行錯誤しながら学び、人間関係を広げようと行動した経験が、自分を大きく成長させてくれたと感じています。新入生時代に感じた戸惑いや不安は、担当している初年次教育への関心の原点となっています。

学部では学校教育を専攻していましたが、大学院進学時に高等教育論の第一人者である先生が新たに着任され、それをきっかけに高等教育の分野に進みました。当時、高等教育に関する研究はまだ発展途上でしたが、これからの大きな変化の可能性と学校や社会に対する影響力を秘めていると考えたからです。しかし今振り返ると、私はもっと以前から高等教育に対して漠然とした問題意識を抱いていたように思います。高校生の頃、大学に行くなら大学院まで進学したいと考えており、その背景には、当時の社会に根強く存在していた学歴主義的な価値観への違和感がありました。単に学歴を得て知名度の高い大学に入ることだけを目的とした進学には抵抗があり、「大学で学ぶ意義」を自分自身で確かめて証明したいという願望がありました。そんな強い思いが、大学院進学、そして現在の研究へとつながっています。

私は研究対象である大学の教育現場で実際に多数の授業やゼミを受け持ち、直接学生と関わる機会が豊富です。また、学部・研究科の運営にも関わっています。高等教育の研究者が私立大学の学部に所属し現場の第一線で教育実践を行っているケースは、それほど多くはないかと思います。日本における高等教育研究の歴史は比較的日が浅く、1972年に国立大学に専門の研究機関が発足して以来、主に研究センターに所属する研究者によって進められてきました。大学関係者が高等教育について課題を自ら設定することは、自己批判や自己評価を伴う難しさもあります。しかし、現場の実情に触れ、大学が抱えるリアルな課題を肌身で感じられるという点では、今の自分の環境はこれ以上ない研究環境であるとも言えます。当事者である教員としての目線だからこそ、改めて「大学」を捉え直すことができています。

大学の教養教育も長らく研究対象にしてきました。

最近は日韓台の研究者による教養教育の比較研究に参加しています。写真は台湾の大学訪問調査時です。

また、日本の高等教育におけるさまざまな課題の中で着目しているのが、大学生を本当の意味で「大学生」にするためにどのような支援を行うかという点です。大学における学びは高校までと異なり、より能動的な姿勢が求められます。近年の教育改革により、アクティブラーニングなど主体性を促す学びが重視されていますが、その一方で受動的な「生徒」の姿勢のままの学生が増加しているのです。こうした傾向を「若年層の気質の変化」と捉えるのではなく、学習環境や教育制度といった外的要因にも目を向け、大学がどこまで支援すべきかを丁寧に検討していく必要があります。

もう一つ大きな課題として挙げられるのは、「カリキュラムの過密化」です。本来、大学では4年間をかけて計画的に学びを深めていくことが想定されています。しかし実際には、就職活動の早期化なども影響し、学生が学業に専念できる期間は限られています。その結果、3年次までの履修科目数が多く、各授業での学習密度が下がり、時間をかけてじっくりと課題に取り組むような学びが難しくなっています。開講科目の精選やカリキュラムの見直しが求められていますが、それだけでは根本的な解決にはなりません。大学教育とは4年間かけて充実させるべきものであるという認識を、教育機関のみならず社会全体に広めていく必要があります。

近年教育改革の進展により、大学は私が学生だった頃から大きく変化しました。例えば、当時はシラバスもなく、授業評価も一部の大学でようやく導入され始めた段階でした。こうした教育・学習活動を支える道具立てが整い、「学修者本位」の教育が推進されていることは前進ですが、学修成果を正確かつ公正に測定することはいまだに容易ではありません。特に、抽象的な概念や複雑な課題を深く考察するような高等教育の各学問領域においては、その特性上どのように評価するかが難しく、測定可能な項目ばかりが重視されるような風潮に陥るのではないかと危惧しています。

一方で現在の社会における大学の評価は少しずつ変わってきてはいるものの、いまだに偏差値や知名度といった限られた指標に偏っており、教育内容やプログラムの質が後回しにされている印象を受けます。高等教育の在り方を研究する立場として、「大学で何を、どのように学び、そしてどのように考えて自らの人生を選択していくのか」がもっと重視されるよう、社会全体の価値観が変わっていくことを強く願っています。高校生の皆さんにも、様々な情報をうまく活用して適切に進路を選択し、大学でしっかり学んでほしいと思っています。

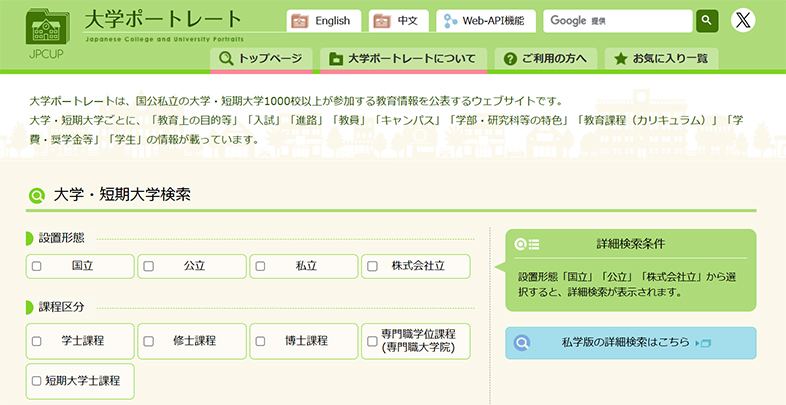

大学ポートレートは大学の教育情報の公表・活用のためのウェブサイトです。

ステークホルダー・ボードの委員として、改善に向けての意見を述べてきました。進路選択の際に活用してもらえればと思います。