私たちが生きている世界には、

身近なことから人類全体に関わることまで、

さまざまな問題が溢れています。

意外に知られていない現状や真相を、

本学が誇る教員たちが興味深い視点から

解き明かします。

一番手軽で身近なエンターテインメントとして、ふと思いつくものと言えば「映画」ではないでしょうか。遠出をするほど時間とお金の余裕がなくても、ちょっとした余暇を楽しむときにはもってこいですし、映画館という特殊な空間で日常生活から離れることができ、2時間ほどの短い時間で新たな感覚や感動を与えてくれる。気軽さに加え、精神的にもリフレッシュできる存在と言えると思います。

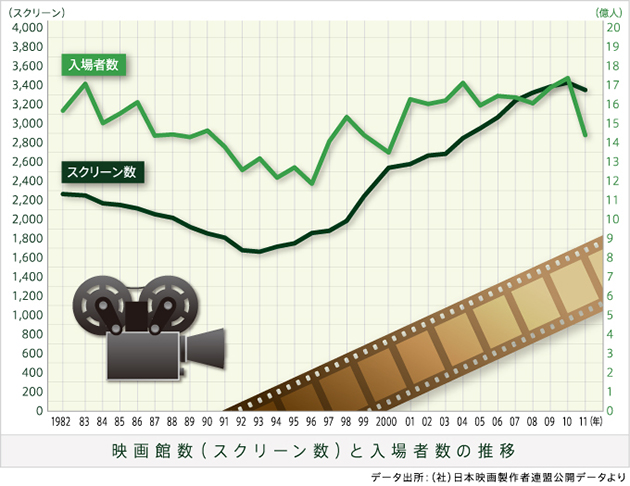

超長期的に見ると、ここ最近の10年は日本映画の新作が次々と製作・公開され、日本映画界が好調な時期と言えるでしょう。1950年代に全盛期を迎えた日本映画界は、1960年代にはテレビの普及により、大衆娯楽が映画からテレビに変化していく中で、縮小の方向に進み始めました。下の図をご覧ください。ここ50年間のシアター数と入場者数を見てみると、それらの数は激減し、1990年代のバブル景気の頃には、日本の映画産業は谷底時代を迎えます。しかし2000年頃を契機に、スクリーン数や入場者数が少しずつ増え始め、映画産業に明るい兆しが見え始めました。そのきっかけは2つあると言えるでしょう。

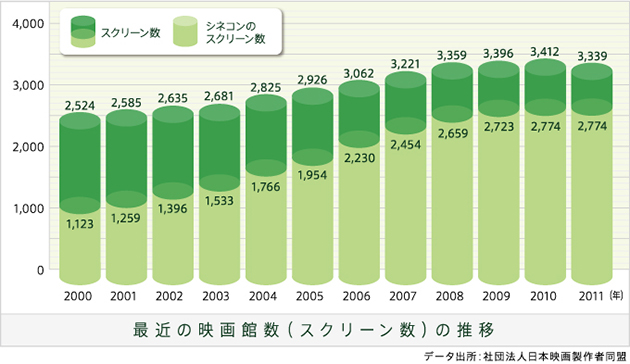

ひとつは、複数のスクリーンを持った「シネマ・コンプレックス(シネコン)の誕生」です。観客にいろいろな映画を提供できるメリットがあり、欧米では1970年代末から一般的になっていました。1993年ワーナー・マイカルが日本初の本格的なシネコンを開業し成功すると、2000年代に入りその数は全国的に急増し、2011年の国内スクリーン数3339のうち、約7割を占めることになりました。シネコンの全国展開により、見たいときに気軽に映画館に行き、快適な空間で映画を楽しめるという環境が整ったのです。

もうひとつは、「製作委員会の普及」です。映画製作には、邦画大作の場合、1本約10億円代の予算が必要になります。今までは1つの会社が出資し、作品がヒットすれば多額の利益、不振に終れば多額の負債を抱えることになり、映画製作には大きなリスクがありました。そこで、関係各社を中心に少しずつお金を出しあい、そのリスクを分散し、利益が出た場合は、出資比率に準じて分配する仕組み「製作委員会」をつくったのです。製作委員会のおかげで、各社大きなリスクを背負うことなく、以前より軽いフットワークで映画が作れる環境になり、近年の映画数の増加につながっています。

「シネコンの誕生」と「製作委員会の普及」で、興業収入や入場者数も2000年頃から横ばい状態が続いています。さらに発展させるためには、どうしたらいいのでしょうか。

製作委員会の普及で、一番大きな影響を与えているのは、テレビ局の参入でしょう。もともとテレビ局は高い放映権を払って、映画を買って放映していました。それなら最初から作っちゃえ…とばかりに、テレビ局として初めて映画製作を手がけたのがフジテレビです。その作品は「南極物語」(1983年公開)で、110億円もの興行収入を記録し、当時の日本国内・歴代映画興行成績をぬりかえ、大ヒットをおさめました。それ以来フジテレビは本格的に映画製作に参入し、記憶に新しい「踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!」(2003年公開)は、173.5億円もの興行収入を記録する大ヒット作となりました。1990年代後半からは他局も本格的に映画製作に参入し、今やテレビ局も映画製作会社としての一面を持つといっていいでしょう。

テレビ局の強みといえば、なんといっても宣伝力です。たくさんの作品が公開している中、何を見ようかと考えた時、ふと思い出すのはテレビの宣伝ではないでしょうか。出演している俳優さんなどが登場し、作品を宣伝する効果は、多大であると言えます。

また2000年中頃から、ドラマでヒットした作品の映画化が多数製作・公開されています。これにより、1つの大きな変化が生まれました。今まで、映画を見る層と言えば、アニメを見る子どもたちとその親、そして大学生ぐらいからの上の大人がほとんどでした。子どもから大人までの中間層、中高生が映画を見ることがあまりなかったのです。それがドラマの映画化をきっかけに、映画館に足を運ぶようになりました。まだまだその数は少ないですが、大きな一歩と言えるでしょう。

映画産業は私たちの目に触れる機会が多く目立つ存在なので、産業として大きく見えますが、実はそうではありません。コンテンツビジネス(放送・映画・音楽・漫画・アニメ・ゲーム等)の中では一番小さなシェアなのです。興行収入(映画館の入場チケット代の売り上げ総額)は、年間約2000億円。この金額は豆腐の年間売り上げ総額と同じぐらいだと言います。それにDVDの版権収入、テレビ局へ放映権を売ったときの放映権収入、ライセンス商品を作って売った収入などを合わせても、映画産業全体で1兆円に満たないほどです。他のメディアを見てみると、放送全体で4兆円、音楽全体で1兆6000億円、出版全体で5兆5000億円ほど。コンテンツビジネスの総額を合わせても、トヨタやNTTグループ1企業の売上高の足下にも及ばないのです。

しかしそこがポイントで、コンテンツビジネスは、さらなる発展の可能性を秘めていると思いませんか。世界を見て、今後の発展に向けて何が必要か、考えてみましょう。

ヨーロッパ、特にフランスでは、「映画」は第7芸術と言われ、「ギリシア・ローマ時代からある6大芸術分野をまとめた総合芸術である」という見方が常識的になっています。映画のひとつのシーンを取ってみると、「絵画」「彫刻」「建築」「音楽」「舞踏」「詩」の旧来からあるこれら6大芸術のことすべてを考えなければならないからです。「なるほど」と思いませんか?

19世紀末に映画が誕生してから、「芸術・アート」として発展してきたヨーロッパの映画産業は、第一次世界大戦、第二次世界大戦で大打撃を受けました。大衆娯楽として発展し人気が高まったアメリカ・ハリウッド映画に対し、映画を芸術作品として作ってきたヨーロッパの国々にとって、映画復興は国力をかけてもやるべきことでした。そして、国による映画支援が始まったのです。特にフランスは、年間約6億ユーロ(日本円で約660億円、2012年)の政府予算をとり、製作費の出資や有力な監督の支援、そして若手の育成などに取り組んでいます。カンヌ国際映画祭を1946年に立ち上げたり、戦後の混乱があった時代から、国をあげて映画を支援しているというところに、ヨーロッパが映画にかける思いというものは想像を超えるものだと感じますね。

一方日本政府は映画産業に対して、これといった支援は行ってきませんでした。しかしながら、映画産業が谷底だった1990年代前半、バブル景気でにぎやかな日本ではありましたが、「いつまでもこの国は自動車産業や家電産業などの製造業に頼って行けるのか」「次に発展しうる産業を見つけないといけないのではないか」という問題意識は、どこかで持っていたと思います。そんな中、1990年代後半になってくると、日本のアニメやゲームが世界でヒットしている現象が見えてきました。そこから何か手をつけられないかと政府は考え、本格的に政策として始動させたのが小泉内閣でした。「知財立国宣言」をし、コンテンツビジネスの飛躍的拡大に向け、様々な取り組みをし始めました。

そのような流れの中、文化庁は映画産業への支援を本格化させ、「文化庁メディア芸術際」を開催し、若手育成や資金援助などに取り組んだり、「東京国際映画祭」にも経済産業省とともに出資し、映画産業をバックアップするようになりました。映画産業への支援は文化庁総予算約1000億円の中の20億円弱で、他国に比べればかなり少ない規模ですが、決まった予算の中から、カットされることなく、継続し続けているということは、大きい意味があると思っています。

日本映画産業がビジネスとして海外マーケットで発展していくには、乗り越えなければいけない大きな壁があります。古くから隣国である中国や韓国から様々な文化が入り、もともとあった日本文化と融合して、独自の文化を作り上げてきたのが日本です。またここ100年程は西洋的な文化もたくさん入って来て、西洋化されている東洋文化圏となりました。入ってくるものを受け入れることに関しては得意な日本人ですが、逆に日本から発信したとき、日本文化を共有してくれる国が、世界にどのくらいあるのかという点が問題なのです。日本は、文化を発信し続けていかないと国際社会で文化的に孤立してしまう危険があると言っても過言ではありません。

しかし、日本文化が受け入れられているという現象が、ある部分で起こっています。1980年代~1990年代にかけて、日本は大量のアニメを欧米に輸出しました。当時は著作権などあまり考えずに、格安で売っていたらしいので、それはそれで少し問題があると思いますし、賛否両論があるのは確かです。ただ、それらを見て育った子どもたちが、今大人になって欧米各所(パリ、ロンドン、マドリッド等)で日本のポップカルチャー・イベントを催すようになりました。発信した日本文化が受け入れられている、一つの現象がそこにはあるのです。このような、せっかくできた文化発信の拠点を生かすことが、世界視野で見た時の日本映画産業の発展に必要なことだと考えます。

また世界の国際映画祭で、日本の作品や俳優が認められていることも、日本文化が受け入れられている証拠でしょう。日本政府も、日本の文化力は世界で高く評価はされているが、産業としてはまだまだ未熟とし、さらに発展させるため「クールジャパン」と称し、海外発信に力を入れ始めました。

「文化」であり、「芸術」であり、「エンターテインメント」である「映画」を、「産業」として見るときには、文化的な問題をどうクリアにして、政治的に押し進めるのか、という難しい問題に直面するのは仕方のないことです。世界中に勝るとも劣らない日本映画産業が発展していくには、世界でさらに認められることが必要なのだと思います。さらに言えば、20世紀後半から現在のメディアの中心である放送番組(例えばドラマやアニメ、ドキュメンタリーのようなジャンル)の分野についても、今後の海外での発展が望まれます。

19世紀に生まれた「映画」は、20世紀を通しめざましい発展を遂げ、21世紀、さらには遠い未来まで残り続ける分野であると思います。様々なジャンルの中で一番国境の壁が低く、文化を理解するためのツールとして、さらに発展していくことでしょう。どの時代でも様々な形で世の中に貢献していくであろう「映画」について、もっと知りたいと感じていただけたらうれしいです。

(2012年掲載)